地標館 | 茶葉地標地圖最后一期!望不盡的茶馬古道 重敘西部茶的濃郁與厚重

導 語

自2022年4月23日中國農產品地理標志品牌形象館正式面向全球發布以來,我們通過文字與圖像,在云上展示中國地理標志農產品的品牌內涵、品牌產品、品牌形象,呈現有關中國地理標志品牌的學術研究成果。

近日,中國茶地理標志地圖在中國農產品地理標志品牌形象館也正式上線。

地圖中總共包含中國601個茶葉地理標志,其中最多的是湖北省,有81個,其次是福建省和浙江省,分別有76、57個。

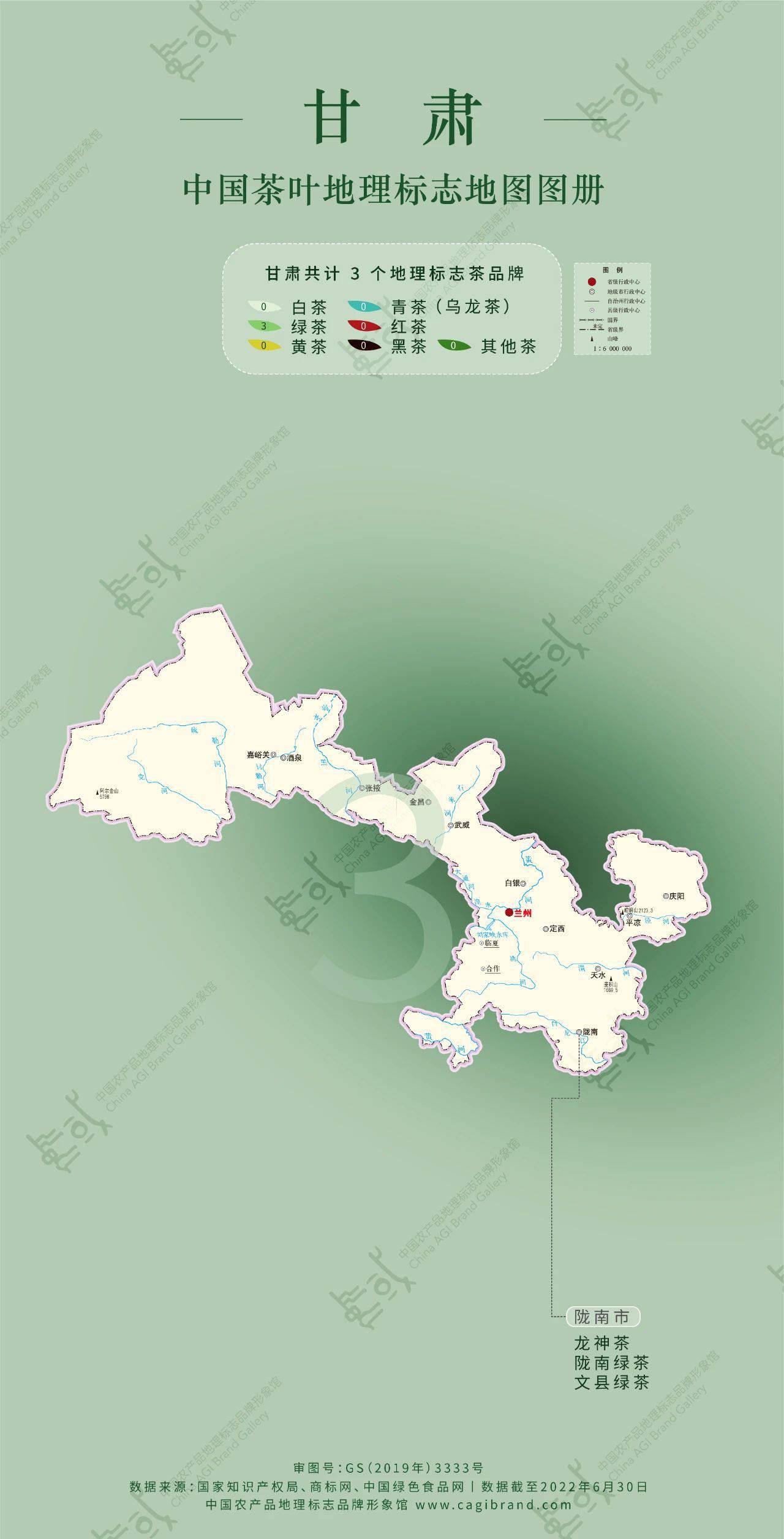

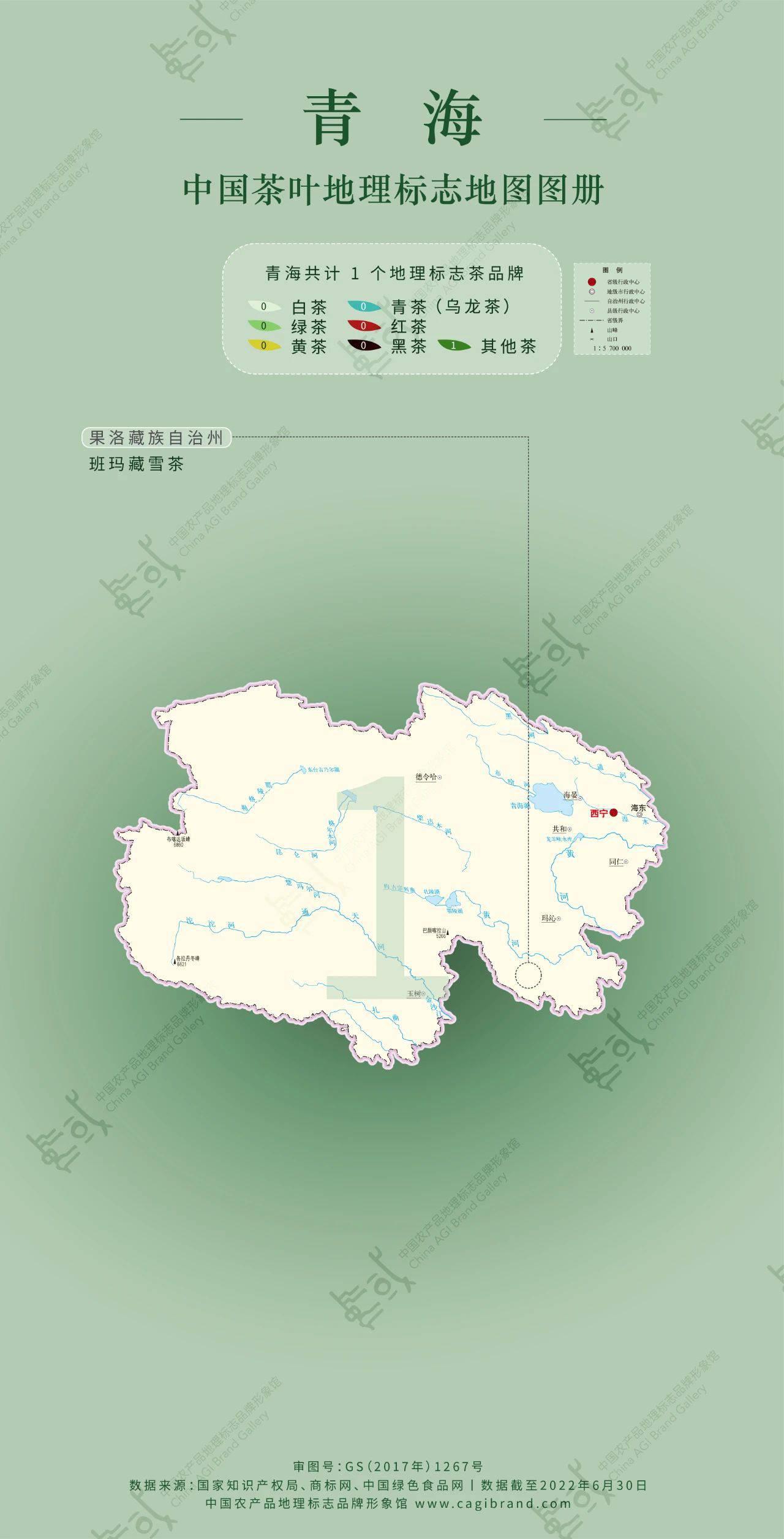

今日分享甘肅、青海、西藏省茶葉地理標志地圖。甘肅共有3個茶葉地理標志,均為綠茶地理標志;青海共有1個茶葉地理標志,屬其他茶葉地理標志;西藏共有3個茶葉地理標志,其中綠茶地理標志1個,青茶地理標志1個,其他茶地理標志1個。

圖片來源:中國農產品地理標志品牌形象館(www.cagibrand.com)

最后一期茶葉地理標志地圖

我們將目光放到了祖國的西部。

唯一“活著”的茶馬古道——丙中洛茶馬古道

圖源:西藏旅游在線

穿過陡峭的峽谷雪山,

見識寂寞廣袤的青藏高原,

遙望無盡的滾滾黃沙,

如同候鳥般年年往復的旅程,

叮叮當當的馬鈴聲是路途中唯一的陪伴。

這條從四川出發,

靠著馬幫商隊用雙腳踏出的經貿之路,

便是茶馬古道。

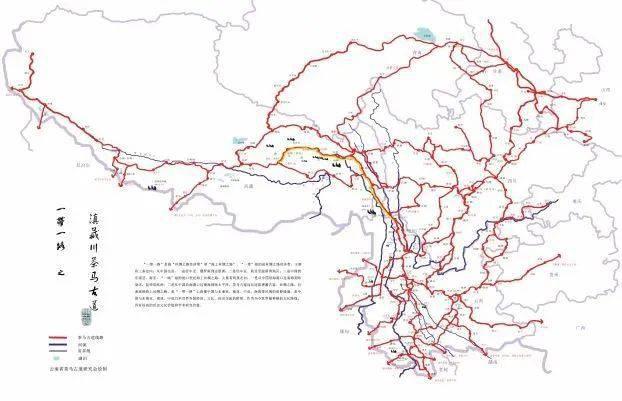

茶馬古道線路圖 圖源:青海出版社

茶馬古道

以川藏道、滇藏道與青藏道(甘青道)為主線,

輔以眾多的支線,

構成一個龐大的交通網絡。

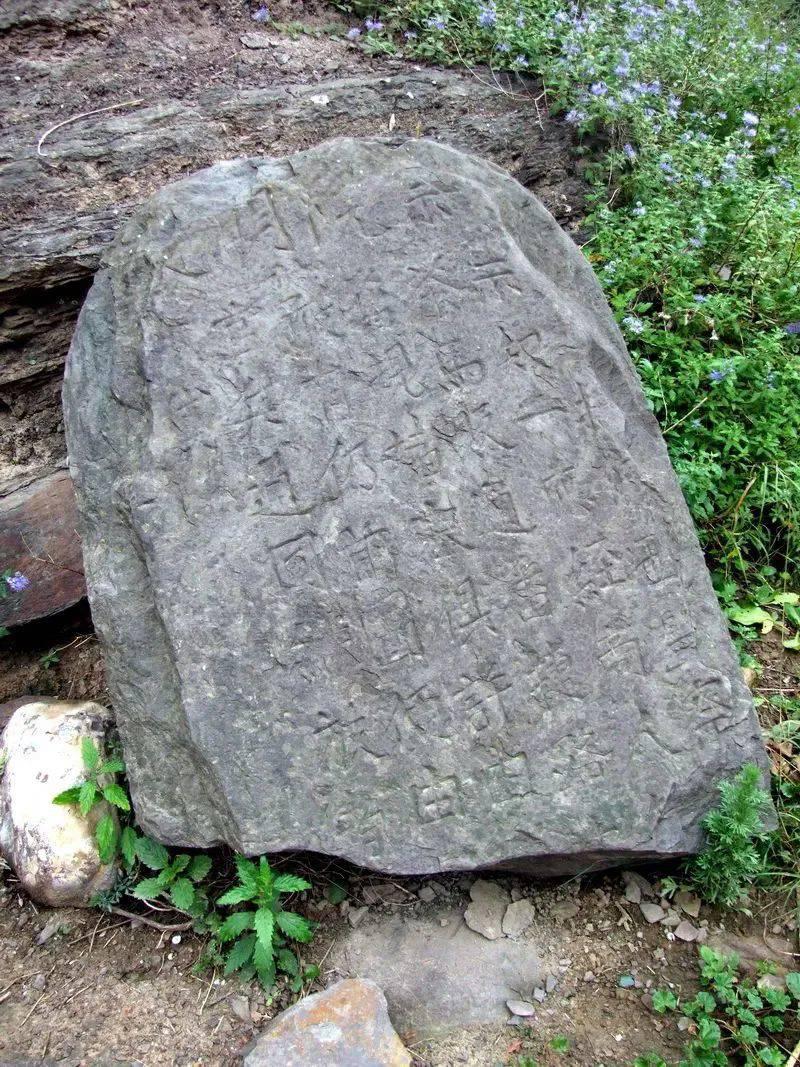

甘肅康縣茶馬古道殘碑 圖源:微游甘肅

地跨陜、甘、貴、川、滇、青、藏,

外延達南亞、西亞、中亞和東南亞各國,

是世界上最高、最險峻以及環境最為惡劣的古道,

也是講述西部地區茶史繞不開的重要組成部分。

茶馬古道上的商隊 圖源:青海出版社

今天我們就沿著茶馬古道

追尋那些歷史長河中的茶葉蹤跡。

隴南綠茶

中國茶葉地理標志地圖

隴南,地處長江流域,是最不甘肅的甘肅城市。

“早知有隴南,何必下江南。”

官鵝溝風光

地處北緯33°的隴南,是中國茶葉生產的最北端區域之一,也是甘肅省唯一的茶葉產區。這里雖然沒有江南的溫婉,但走進隴南你就會發現,高山林立,河谷丘陵、盆地交錯。秦嶺和岷山在隴南重疊,長江流域與黃河流域也在這里交織。為茶葉的生長提供了便利。隴南以生產綠茶為主,包括了裕河毛尖、李子壩龍井、龍神翠竹、陽壩珍眉等多個品種。高緯度、高海拔的產區特征也為隴南綠茶帶來了香氣高昂,青翠透金,栗香甘醇的特點。

老人正在采茶 圖源:微游甘肅

隴南茶主要有三大茶區,分別位于文縣、武都、康縣三地。其中文縣茶區地處白水江流域,屬于白水江國家級自然保護區,也是中國以保護大熊貓為主的三個重點保護區之一;武都茶區主要分布在裕河鎮、洛塘鎮、琵琶鄉、楓相鄉、五馬鄉等,也是國家級金絲猴自然保護區;康縣茶區主要分布在陽壩、兩河、銅錢、白楊和三河等鄉鎮,不僅是隴南茶面積最大、規模最廣的茶區,還是中國最美鄉村和省級大鯢自然保護區。隴南的茶樹,就生長在這樣的靈秀之地。

隴南茶園以小葉群體種為主,由于產茶區緯度高、海拔高、環境清潔度高,隴南茶園休養時間長、采摘輪次少,所產綠茶芽頭重實、茶多酚含量高、香高耐泡。三月中下旬,隴南綠茶早熟品種就開始采摘,其它小葉群體種則最遲在四月初,預計到9月,歷經約7個輪次左右的采摘后,隴南的茶園、茶山、茶坊開始封園,為次年的采摘做準備。

圖源:隴南康縣發布

隴南在中國四大茶區中隸屬于江北茶區,歷史上與川、陜混同為一,受“茶馬古道”輻射影響,茶市、茶產的貿易極具規模。關于隴南茶葉發展的歷史,研究蜀道的學者程文徽先生認為,川茶一般從成都啟運,北上集中到漢中與當地的陜茶分別進行加工后再運到陜西略陽,然后進入徽縣,要么運至秦州,以此為集散地分運到隴右、內蒙古以及關中各地,要么直抵隴南各茶馬場。隴蜀茶馬道承擔了四川、陜西、湖南等地同甘肅、寧夏、青海及內蒙古等地茶馬交易的主要任務。

“茶馬古道”的悠長歷史也為隴南地區帶來了獨特的茶文化民俗——罐罐茶,從器具、煮茶、飲法等環節組成了一整套獨特的隴南茶文化體系。一盆火、一茶壺水、一只燒茶罐、一支茶篳棍、一撮茶葉和一只茶盅即可。火生在火盆里,火盆放在熱炕上,燒茶罐煨在火邊,三種煮法清茶、炒茶和面茶,無論何種都是邊煮邊喝。如果來到隴南做客,不論走到哪家,最熱情的招呼一定是:“走,到我家煨茶去!”

圖源:天水時間

班瑪藏雪茶

中國茶葉地理標志地圖

秋天的班瑪縣 圖源:班瑪旅游

“班瑪”在藏語中的意思為“蓮花”,代表著純凈之地。在班瑪,你能看到中國海拔最高、青海面積最大的原始森林,這里有“瑪可河國家濕地公園”“全國首批森林康養林場”,班瑪也被稱為“三江源小江南”。

班瑪縣草原

據《果洛宗史》記載,自唐至宋,班瑪地區文化交融,當地牧民常用牛羊肉、奶制品以及藏雪茶等換取日用品,因而藏雪茶一度走俏,通過“賽西古道”不僅運往四川省的阿壩、壤塘、馬爾康等地區,而且供貨西藏。此時的藏雪茶仍以野生為主,當地居民少量自制,尚未形成規模化種植。

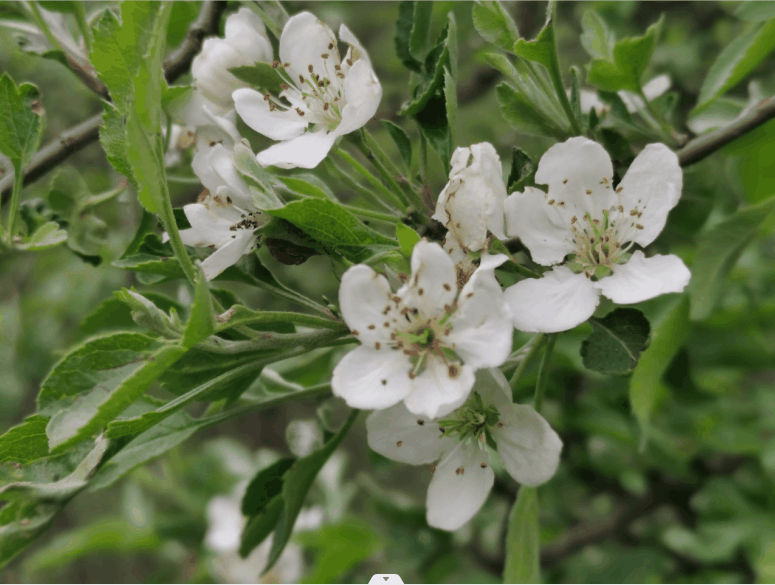

生長在海拔3200—3600米的藏雪茶,以班瑪縣瑪可河原始森林河谷地帶的花葉海棠和變葉海棠的葉子為原料。目前現存活的大部分野生藏雪茶都在百年以上,當地群眾稱之為“藏雪茶古樹王”,由于其生長周期長,因此樹源珍貴,極具考察研究價值。據統計,現存活“藏雪茶古樹王”,生長區域約1萬畝。

花葉海棠 圖源:青海省博物館

圖源:我愛茶生活

藏雪茶分為紅茶和綠茶。紅茶以嫩芽葉為原料,經萎凋、揉捻、發酵、干燥等典型工藝過程精制而成,沖泡后茶紅湯赤、香甜味醇;綠茶則作為一種純天然無污染的高原茶,經高溫殺滅氧化酶,經揉捻、干燥制成,沖泡后湯色翠綠、清香甘甜。

圖源:班瑪縣藏雪茶產業開發有限公司

2013年,青海省省干旱淺山造林試驗站就開始了花葉海棠(藏茶)的育苗、茶園建植、茶葉產品研發工作,通過不斷研究嘗試,不斷改進加工工藝,目前,從花葉海棠茶園建植,實現了野生資源的人工栽培,茶園種植形成規模。

為進一步促進藏雪茶產業提質增效,按照青海省委、省政府“東部沙棘、西部枸杞、南部藏茶、河湟雜果”的部署要求,結對幫扶的上海市投入援建資金200萬元,用于班瑪縣藏雪茶產業提升項目。通過兩地合作,班瑪藏雪茶榮獲2020年第三屆中國森林食品交易博覽會金獎、慶祝中國農民豐收節暨青海(河湟)第五屆農產品展交會金獎,中國“有機轉換認證”等一系列榮譽和認可,并成功拿下100萬元國際貿易訂單,首次走出國門進入國際市場,成功與兩家國貿企業達成了遠期合作協議,每年帶來超過300萬元的收益,藏雪茶真正成為了老百姓的“致富茶”。

墨脫茶葉

中國茶葉地理標志地圖

青藏高原上的兩朵蓮花:一個是青海班瑪縣,另一個則是西藏墨脫縣。在藏語中,墨脫是“花朵”的意思,它又被稱為“博隅白瑪崗”意為“隱藏著的蓮花”。安妮寶貝的長篇小說《蓮花》就是以墨脫為背景,《藏地密碼》中的血池又為墨脫覆蓋上了神秘恐怖的面紗,隨著“中國最后一個不通路縣”的帽子被摘下,如今的墨脫,正在成為旅游圣地、徒步者的天堂。

圖源:藏石真味

茶葉在西藏,起初是作為一種珍貴的保健品在吐蕃王室中使用。因藏區不產茶,而藏民生活中又不能缺少茶。歷代中央王朝遂將茶葉作為節制西域的政治砝碼。出于戰爭的需要,宋朝時期“茶馬互市”蓬勃發展,為西藏民眾提供了大量茶葉。

關于西藏的種茶歷史,最早可以追溯到光緒年間。隨著英國入侵加劇,英印茶葉在西藏傾銷,嚴重打擊了漢藏邊茶貿易。彼時正值張蔭棠出任駐藏幫辦大臣,張蔭棠力圖抵制印茶入藏,提出在藏區試種茶樹,就地發展茶葉生產。此外趙爾豐任川滇邊務大臣期間也采取以川茶種子輸入藏地等措施,對抗印度茶葉入侵,但受制于天時地利人和,未能成功。

1956年,西藏從云南引進茶種試種,但成活量極低,初次試種以失敗告終。1960年,原十八軍留藏復員干部留駐易貢建設軍墾農場,再次引種茶樹,經過多次嘗試后試種成功,并且在1970年成功實現小面積種植。1971年,西藏工委做出了《關于在西藏大力發展茶葉生產的決定》,先后從云南省和四川省調進十萬公斤茶籽,在海拔1570-3700米的二十多個縣試種,雖受制于地理和氣候條件,未試種成功,但仍在林芝市的米林、察隅等縣成功開拓了一片新茶區。

茶葉采摘 圖源:小匡娛樂匯

2012年,墨脫縣在廣東援藏專家的幫助下建成了第一個試驗性茶園,開始大規模引進內地名茶名種,福鼎大白、鐵觀音、名山特早213、鳳凰單樅、英紅九號……2013年,墨脫將茶葉確立為農牧特色主導產業,目前已建成103個高標準高山有機茶園,總面積超過2.5萬畝,茶葉產業已成為促進墨脫縣社會經濟發展的主導產業、特色產業。在短短的幾年時間內,墨脫茶葉以其綠茶綠潤顯毫、嫩黃明亮、鮮爽甘醇,紅茶緊細勻直、湯色紅艷、香味濃郁等優點得到了市場認可,逐步成為茶中精品。

圖源:墨脫縣人民政府網