專家觀點丨品牌定義新論

導語

自2023年底,由我院胡曉云院長主筆的《品牌言說》一書出版以來,引發了政府,學術界,以及三農領域朋友們的廣泛關注。大家紛紛認為:在農業品牌成為鄉村振興重要抓手的當下,這本既有理論又有實踐案例的著作,像春雨一樣來的及時!

鑒于此,本學期開始,除了借助書籍渠道,我們決定本網開辟專題頻道,使得這些真知灼見更廣泛的傳播到更多讀者的眼前。3月份,我們結合茶季這個時間段,抽取了《品牌言說》一書中關于茶產業品牌方面的文章,形成“新茶季專題”進行發布,取得了很好的效果。4月份到6月份三個月,我們將繼續把《品牌言說》其他內容編輯成推文,以饗讀者。

這些文章跨度很長,前后有近10年,內容涉及也非常廣泛,涵蓋了農業品牌領域的理論和實踐,凝聚了胡曉云院長領銜的團隊的心血。期待這些文章的再交流,如春風化雨,能夠滋潤中國農業品牌的持續成長!

2024年4月1日

“品牌”定義新論

有關“品牌”的定義,汗牛充棟。但品牌到底因何而生?在其發展進程中,又如何實現了更深層次的演變?人云亦云,令人生疑。為了厘清概念,明確定義,清晰內涵,本文從品牌起源出發,洞察品牌創建動機、梳理歷來有關品牌的定義,并根據當今品牌戰略的性質分析,得出“品牌”定義新論:品牌,是基于物質產品(或服務)、消費者的體驗感知、符號體系及象征意義等要素的系統生產、互動溝通、利益消費而形成的,獨特的利益載體、價值系統與信用體系。

一、問題的提出

曾有眾多的專家、學者為品牌下過定義。但眾說紛紜,令人生疑。而相關疑問,則勢必會影響到人們對整個學術體系及其應用實踐的科學性判斷。繼而,更會影響到有關品牌創建的相關價值評判。因此,筆者認為,在當今品牌研究日盛,品牌創建與品牌管理如火如荼,品牌經濟正越來越壯大的時代,回到源頭,厘清概念、明確定義、清晰內涵,是非常有必要的。所以,我贊同《品牌研究》雜志的觀點:“讓我們回到問題的開端,追溯‘品牌’發展的源流和演變。”上一期的《品牌研究》雜志,刊登了盧泰宏先生發表于1997年的署名文章。該文對“名牌”一詞提出質疑,同時解釋了品牌的內涵為:“不僅僅是一個區分的名稱,更是一種綜合的象征;不僅僅掌握在品牌主的手里,更取決于消費者認同和接受;不僅僅是符號,更要賦予形象、個性和生命;不僅僅是短期營銷工具,更是長遠競爭優勢和最后潛在價值的無形資產。總之,現代品牌的內涵是綜合的,它包含許多要素:它的目標是整體的、戰略的。”

文章不僅界定了品牌的內涵,并提出了“現代品牌”的概念,強調應使用“品牌”一詞,認為這是“正確邁向現代品牌戰略的必要前提”。而同期發文的舒詠平教授,則提出了“品牌即信譽主體與信任主體的關系符號”的論斷。由此,我看到,關于品牌的定義,還在逐步完善的過程中,還需要大家進一步的討論與明確。

二、品牌的詞源學意義

(一)品牌的詞源意為“燒灼”

本文首先從詞源學的意義上解讀“品牌”一詞。品牌的英文表述為“Brand”,源于古斯堪的納維亞語“brandr”,意為“燃燒”,并延伸為“打上烙印”。在各國,“品牌”一詞的應用各有不同。如在日文中,“品牌”一詞采用日文與外來語并用的方式使用。日文“銘柄”二字代表商標或品牌,“ブランド”則是“Brand”的外來語形式。在我國,明清時期便開始應用“字號”、“招牌”、“牌子”等字眼,表達與商標、商號、品牌等的相關之意。但直到20世紀80年代,才將英文“Brand”譯為“品牌”二字。

(二)品牌與其它相關詞的詞源意義區別

至今,多數國人依然分不清“商標”、“牌子”、“招牌”、“商號”等字眼與“品牌”的區別,將其理解為同一含義的詞匯。但品牌與上述相關詞匯之間,具有一定的詞源學意義上的差異。根據世界知識產權組織(World Intellectual Property Organization ,WIPO)的官方定義,商標指的是將某商品或服務標明是某具體個人或企業所生產或提供的顯著標志。根據中華人民共和國商標法(2013修訂版)的定義,商標指的是“任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的標志”。中國古代的“牌子”指的是企業或商家為商品所起的專用名號,類似今天的“商標”;“招牌”指的是懸掛在商店門前作為標志的牌子,一般上書店家的專用名號;“商號”指的是一個生產企業或生產者的字號或名稱,其與“商標”在注冊登記程序、功能作用、表現形式、專用權實現等方面均有所差異。一般而言,商標須與其生產的特定商品相聯系而存在,一個商品生產經營者可以擁有多個商標;商號須與生產、經營某商品的特定企業相聯系而存在,一個商品生產經營者只能有一個商號。

因此,從詞源學意義上看,“品牌”一詞指的是,生產者在其生產的產品身上,用“燒灼”的方法“打上烙印”,形成具有區分意義的標志。如果單從詞源學意義上看,“品牌”與“商標”的確如出一轍。但“商標”與“品牌”之間呈現何種關系?商標可以替代品牌嗎?我贊同“商標的概念范疇小于品牌,或者說,商標只是現代品牌中的一個組成部分”的觀點。而品牌起源的動機探究,可以佐證該觀點。

三、品牌起源的形式與動機

(一)品牌起源于中國古代的刻劃符號

關于品牌起源,國內外學術界呈現多種觀點。美國的凱文·萊恩·凱勒、日本的八卷俊雄、中國的朱磊等教授均發現,從歷史的角度來看,品牌起源于中國史前、古希臘、古羅馬等文明古國的陶器刻劃符號。中國半坡氏族的陶器、良渚文化的陶器上,都可以看到刻劃的符號標記。“在中國古代的瓷器、古希臘、古羅馬出土的陶罐,以及公元前1300年的印度商品上,都發現了這種標記。”這些符號雖然沒有今天的符號那么多彩、生動,更具辨識度,但人們為了記錄陶罐的制作者而在陶器上刻劃符號標記。因此,品牌的名稱雖起源于歐洲,但關于品牌的行為,應當起源于中國古代。

可見,從時間上看,有關品牌的行為最早起源于中國古代匠人在陶器上的刻劃符號行為,有關品牌的最初表現形式,是刻劃符號,即一個刻劃的標志。在歐美國家,則最早以“燒灼”的方式制造“烙印”,形成“品牌”。這些刻劃的符號與燒灼的烙印,其效果已具有了現代品牌的特質,即以符號生產創造同類產品的差異化的可能性。

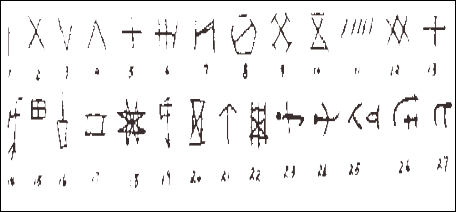

如圖1所示,中國古代的刻劃符號,與現代的商標看上去幾乎別無二致。因此,由于品牌起源于中國古代的刻劃符號,起源于不同形式的符號標識,現代人很難辨析“Brand ”(品牌)、“Trademark”(商標)、“Logo”(標識)這三者之間的差別。而從詞源學意義上分析,無論采用的是刻劃行為還是燒灼行為,品牌起源的目的,是創造“Logo”(標識)。Logo是希臘語“Logotype”(標識)的縮寫。一旦該“Logo”(標識)被注冊,形成法律效用,則成為了“Trademark”(商標)。

圖1 中國史前新石器時代銘刻在陶器上的標記

浙江良渚文化遺址(5300-4000年前)出土的陶器上刻著的符號,中國史前新石器時代的先民們在陶罐上鐫刻的符號,是制陶者或陶器使用者的標記符號。

從品牌起源的過程,我們可以得到另一個重要發現,“Brand”一詞的起始詞性,在漢語中應是動詞,即“刻劃”、“燒灼”或“打上烙印”,后來,漸漸的,人們將其作為一個名詞使用。當人們要表現其動詞狀態時,用的是“Branding”(品牌化)這個詞。

(二)品牌起源的動機

追溯、分析史前手工匠人的刻劃、燒灼動機,我們可以看到,品牌起源的動機,基本有以下三個方面:

1、為了識別區分,實現差異化

即,為了識別同類產品中不同的制作者、所有者。不管是中國先民在陶器上刻下的刻劃符號、美國西部牲畜身上的烙印、歐洲地窖里橡木桶上的標識等等,其初始動機均在于此。“品牌化的初衷是手工藝人和其他人用以標識他們的勞動果實,以便顧客能夠輕而易舉的認出它們。”16世紀初, 有一個歐洲的威士忌制造者將自己的名字燒灼在木制的酒桶上。該行為向消費者告知了酒的制造者,防止代用品產生。品牌的核心符號——商標(Trademark)的產生與管理,說明了這一點。商標產生于歐洲中世紀的行會,是行會為了嚴格規定行會內的生產者生產的產品品質的標準而做出規范,以表明行會的產品品質區別于其它生產者。[12]在陶器上刻劃符號、形成標志,也許并不一定是商業行為,但這些符號、標志能夠使主人識別出自己生產的產品與他人產品之間的差異,獲得“差異化”。這與目前的品牌認識基本一致,這也是品牌的商標的起源。

2、為了品牌權益與品牌保護

符號刻劃與燒灼行為的目的,同時是為了區分產品的權屬關系,確立產品的所有權與責任者。浙江省余姚河姆渡文化遺址出土的文物中可見,約7000多年前,中國先民在陶器上也刻了「十」、「十」等符號。在當時,刻在陶器上的符號意味著一種標識,體現和陶器之間的所有關系,如某人的,某家的。歐美品牌歷史告訴我們,在古代,歐洲有人將名稱等刻在磚頭一樣的東西上,作為識別制造者的印記。在中世紀,歐洲同行業的產業組織使用商標保證與消費者的交流,并給制造商以法律保護。

3、為了向消費者承諾

為了便于消費者區分,減少選擇困難,考察生產者的誠信度。“物勒工名,以考其誠”這一制度,可以說是中國有關品牌監管制度的起源。證明該規制存在的實物,是在周朝齊國之都山東淄博等地大量出土的戰國時代陶器(前403-前221)。這些陶器上都刻著制造者的住址和名字。從那時開始,“制造者住址+制造者名字”是中國傳統的品牌名稱命名方法。“品牌化的初衷是手工藝人和其他人用以標識他們的勞動成果,以便顧客能輕而易舉的認出它們。”

(三)相關制度促進品牌化進程

在中世紀的歐洲,各種手工協會要求工匠們在自己制造的產品上增加標記。1266年,英國通過一項法令,要求面包師在每一塊銷售的面包上做上記號,其目的是為了保證產品品質、不缺斤少兩。1870年,美國國會制定了第一部聯邦商標法。1906年,美國商標法進行對品牌保護更容易的修訂。中國的春秋戰國時期,行使了“物勒工名,以考其誠”的規制。

規制①規定生產者須在產品上刻上生產者或產地的名稱,并設置“大工尹”職位考查產品質量。可見,古代相關行業行會的管理制度、國家相關法規等,都促進了產品生產與銷售的品牌化(Branding)進程。

綜上可知,品牌起源的動機是:在產品身上鐫刻或燒灼符號,通過符號生產過程,實現某一產品與同類產品的差異化,體現行會或政府對某產品的權益表征及其監管保護,體現產品生產者的誠信度、所有權,并給予消費者承諾、方便消費者選擇甄別。

四、歷來具有代表性的品牌定義

歷來有關品牌定義的文獻眾多,但大多可歸類為品牌符號論、品牌關系論、品牌情感論、品牌價值論等四個方面的闡述。

(一)品牌符號論

代表定義單位,是美國市場營銷協會(AMA)。該協會將品牌定義為“是用以識別一個或一群產品或服務的名稱、術語、象征、符號或設計及其組合,使其與其它競爭產品或服務相區別”;菲利普·科特勒(1994,P607-608)在其相關著作中也有“品牌是一種名稱、名詞、標記、符號或設計,或是它們的組合運用,其目的是借以辨認某個銷售者或某群銷售者的產品或勞務,并使之同競爭者的產品和勞務區別開來”的論斷。[14]美國廣告學者威廉·阿倫斯在其《當代廣告學》(2001版,P93)中,曾定義品牌為“標明產品及其產地,并使之與同類產品有所區別的文字、名稱、符號或花式的結合體。”[15]凱文·萊恩·凱勒(1998,P2)也在其《戰略品牌管理》一書中強調“品牌就是區別一個產品與別的產品的特征。”

分析代表性定義可見,品牌符號論強調品牌是利用品牌名稱、品牌術語、品牌符號或設計及其組合等符號生產的過程,構成一個產品或服務的差異化識別、差異化競爭的過程。品牌符號論的代表性定義,不僅體現了品牌產生動機中的“差異化”動機,更強調了“差異化”的目的——與競爭產品或服務的區分意義。因此,美國學者邁克·波特將品牌戰略理解為差異化戰略。

(二)品牌關系論

代表性定義者,是著名的奧美公司、日本電通公司、美國西北大學的丹·舒爾茨教授、美國的大衛·艾克教授。奧美公司提出的“品牌是消費者與產品之間的關系”,著力強調了“關系”概念,即產品、服務及符號體系如果沒有產生被消費者所注意、所認知、所喜歡、所購買并反復消費等關系,它只是一個產品而不是品牌。日本電通公司認為,品牌是以商品及符號體系為基礎的集體共有的記憶符號組合。是達到認同、行動和相互關系的魅力源泉。品牌并不屬企業單方所有,而是和消費者等相關利益者共同擁有的公共物。是超越企業和消費者的立場的共同擁有的共同物。唐·舒爾茨(1999,P35)強調 “品牌不僅僅是個名稱或一個符號一個圖形,它體現為與消費者之間的關系。”大衛·阿諾(1995,P11-13)也提出,品牌就是一種類似成見的偏見。成功的品牌是長期、持續地建立產品定位及個性的成果,消費者對它有較高的認同,一旦成為成功的品牌,市場領導地位及高利潤自然就會隨之而來。大衛·艾克(2014,P1)認為,“品牌是一個具有漫長旅程的東西。是消費者接觸品牌產生的感觸與體驗,是不斷積累反復變化的產品、服務與消費者之間關系。”

上述品牌關系論定義,超越了美國市場營銷協會(AMA)、菲利普·科特勒、威廉·阿倫斯等局限于符號系統差異化的競爭區分的觀點,強調品牌是一個產品或服務、附著其上的差異化符號系統與消費者之間的關系。也就是說,當品牌方構建了一整套基于產品或服務的符號系統之后,盡管該系統具有識別性、差異性,但如果不與消費者構成關系,消費者沒有看到、聽到、感知到、體會到并認同、偏好或忠誠于該產品、服務、符號系統,那么,該產品、服務、符號系統只是一種識別系統,而非品牌。只有當它們與消費者產生了各種不同程度的關系,品牌才存在,并因與消費者的關系而存在、而發展。

(三)品牌整合論

代表性定義者,是奧美公司的創始人大衛·奧格威 。他曾經強調,“品牌是一種錯綜復雜的象征,它是品牌屬性、名稱、包裝、價格、歷史、聲譽、廣告方式的無形總和。品牌同時也因消費者對其使用者的印象,以及自身的經驗而有所界定。”也有學者提出,“品牌是消費者對于產品屬性的感知、感情的總和,包括品牌名稱的內涵及品牌相關的公司聯想。”[22]美國品牌學者林恩·阿普肖(Lyun B.Upshaw)也認為,品牌是消費者眼中的產品或服務的全部,是人們看到的各種因素集合起來所生成的產品表現,包括銷售策略、人性化的品牌個性以及兩者的結合等,或是全部有形或無形的自然參與,如品牌名稱、圖案等要素。日本品牌辭典的定義為,“所謂品牌(英文為Brand),是指把某一商品或服務與其它同類產品或服務相區別的概念。品牌也包括消費者看到商品或服務時的信息、傳達的媒體特性、消費者的經驗、意義思想等形象總體。”

采用“品牌整合論”分析產品與品牌的區別可見,產品(Product)指的是市場上任何可以讓人注意、獲取、使用、或能夠滿足某種消費需求和欲望的東西,產品可以指實體產品、服務、商店、人、組織、地名、思想,[4]產品具有五個層次,即核心利益層(CoreBenefit Level)、一般產品層(Generic Product Level) 、期望產品層(Expected Product Level)、延伸產品層(Augmented Product Level)、潛在產品層(PotentialProduct Level)[25]但品牌具有產品所沒有的、多維度滿足消費者的利益。如附著在產品、服務、符號、體驗之上的無形的、情感的、意義的、價值的內容,更重要的是,品牌將消費者、消費者的感知納入到自己的麾下,成為品牌王國關鍵的構成部分。“品牌是消費者對于產品屬性的感知、感情的總和。” “品牌不僅僅是一個名稱或是一個符號、一個圖形,它是消費者創造的一種公共關系。”

2007年,我(2007,P303)也曾強調,品牌是一個整合體。它不只是標志、或者產品本身,它是各種相關因素綜合而成的整合體。品牌必須有商標,有其所屬的產品或服務,但絕不僅僅是注冊了一個商標,或者有一個所屬的產品或服務。品牌是一個由品牌的相關屬性、產品、符號體系、消費者群、消費聯想、消費意義、品牌個性、通路特征、價格體系、傳播體系等綜合而成的整合體。該整合體起源于物質產品或服務生產基礎上的符號生產的識別與差異化,起源于產品的權益保護與消費承諾,同時,它更是一個經由各相關利益者認同,并能夠和諧共處的、包括消費者生活世界在內的整合體。

上述有關品牌整合論的各個定義,皆認為品牌是一個“總和”或“綜合”或“整合體”,而非某一個別符號或元素。但各個定義中對品牌作為“總和”、“綜合”、“整合體”的構成成分的界定與理解,卻又各有不同。反復論證,覺得“品牌整合論”有關定義,可能范圍過分寬泛,給人以大而無當的感覺。似乎品牌是個筐,什么都可以往里裝。品牌雖是戰略層面的問題,這從邁克·波特的《競爭戰略》、凱文·萊恩·凱勒、大衛·艾克等品牌專家的研究中都可以得到確認。特別是大衛·艾克,強調今天與未來的品牌管理,已經從戰術走向了戰略。過去的品牌管理,大多是廣告管理、廣告代理等業務,但從品牌資產角度理解品牌管理的話,品牌管理的工作從戰術到了描繪“品牌愿景”的戰略層面。但是,是否所有相關的元素都往里裝?大衛·艾克認為,品牌戰略的作用,是要描繪“品牌愿景”,成為未來產品、服務、品牌發展的指南。更廣泛意義上,包括數據分析、市場洞察、大事件設計、成長、品牌投資組合、國際化戰略等[28]。當然,這里所指的是品牌戰略的管理內容。

(四)品牌價值論

代表性定義者為唐·舒爾茨、日本電通公司等。日本電通公司認為,品牌并不屬企業單方所有,而是和消費者等相關利益者共同擁有的公共物。是超越企業和消費者的立場的共同擁有的共同物。品牌不只是企業方的行為,而是在企業和相關利益者之間的溝通程序中發生、發展的價值構筑。唐·舒爾茨(2005,P8)則認為,“品牌是為買賣雙方所識別,并能夠為雙方帶來價值的東西。”

上述有關“品牌價值論”的觀點,在上世紀80年代之后,得到了品牌戰略應用、品牌價值評估等方面的有力支持。有關品牌價值研究,也驗證了品牌的核心是價值,品牌戰略的核心是價值構筑、提升、再造或維護管理[30]。協同“品牌整合論”解釋可見,品牌應當是一個具有獨特價值的整合體。品牌通過產品、服務與符號生產,溝通消費者及相關利益者,提升產品的價值體系,形成獨特的價值系統。也就是說,一個品牌的形成過程,應當基于一定的物質產品(或服務)生產、符號生產、意義生產等,同時依賴于消費者的體驗感知,構建起產品與消費者、相關利益者之間的良好關系,形成獨特的價值系統。

五、“品牌”新定義:一個獨特的利益載體、價值系統與誠信體系

根據上述相關文獻研究,本文認為,在品牌已經由戰術升華為戰略管理的前提下,可以為“品牌”設定一個新的定義。該定義可從以下幾個方面對“品牌”進行界定。

(一)品牌包含產品(服務)與消費者

品牌不僅僅包含產品或服務,同時也包含消費者。產品或服務的品質特征,消費者的各種特征及感知體驗特征,符號生產及互動溝通的意義、表達、象征特征等,都是品牌個性、品牌聯想、品牌價值的構成部分。正如日本電通公司的蜂窩模型[31]所表示的,一個品牌中,典型消費者與品牌個性兩兩相對。

(二)品牌借助于消費者的體驗感知獲得價值

品牌超越于產品(服務)的根本,在于消費者的認知、認同與忠誠。消費者的認知、體驗感知等決定了對一個品牌產品(服務)的滿意度及其評價。因此,品牌必須借助消費者對品牌的體驗感知,獲得對產品(服務)的認知、認同,甚至忠誠于某一品牌,重復不斷的購買某一品牌。品牌也因此獲得了品牌價值。

(三)品牌是一個各要素系統生產、互動溝通與利益消費的過程

品牌是有關產品(服務)、符號與意義、價值的系統生產過程,也是產品(服務)與消費者互動溝通的過程,同時也是消費者消費、評價品牌的產品(服務)的利益的過程。因此,品牌必須是一個獨特的利益載體。

(四)品牌是獨特的利益載體

品牌是在物質產品(或服務)、情感利益、意義價值等方面具有能夠滿足消費者或相關利益者利益的載體,其利益須具有競爭對手無法企及的獨特性。該利益不僅包括功能利益、情感利益,同時能夠表達消費者的價值觀與生活追求,體現消費者體認的生命意義與價值。“所謂的品牌為何物?它不單單指名稱、標志等,而具有比其大得多的內容。它是一個組織與消費者之間的契約,是堅守功能、情感、自我表現、人與人之間關系的契約……是消費者感觸與體驗的不斷積累變化的關系。”[28]因此,品牌化過程,須創造消費者需求的利益,并使品牌成為利益載體,繼而通過與消費者的互動溝通,使消費者體察產品所具有的利益與意義,并實施消費。

(五)品牌是獨特的價值系統

品牌化(Branding)的過程,即是通過符號化、意義化等,為產品或服務進行價值賦予或價值再造的過程。基于對消費者需求的洞察,品牌經營者進行物質產品、體驗感知、符號體系等要素的系統生產,在物質產品或服務上增加無形價值,提升其意義,形成獨特的價值系統。品牌價值系統不僅在品牌傳播中得以呈現,也以品牌價值、品牌資產的形式呈現,更在產品或服務的溢價可能性上得到表現。一個品牌,須有獨特的價值系統,才能有獨特的品牌價值,才能產生品牌溢價,提升品牌資產。

(六)品牌是獨特的信用體系

品牌化的過程,也是利益多方共同構筑信用體系,以提升產品、體驗、符號等要素的整合價值的過程。品牌以商標注冊為其權益的法律依據,形成一個品牌對消費者及相關利益者的承諾,獲得品牌管理、品牌維權的權利。獨特的信用體系可維系一個品牌的競爭優勢,可向消費者提供消費信用保障,形成相互忠誠。

綜上,本文認為,品牌,是基于物質產品(或服務)、消費者的體驗感知、符號體系及象征意義等要素的系統生產、互動溝通、利益消費而形成的,獨特的利益載體、價值系統與信用體系。